一般皮膚科

一般皮膚科

アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹を繰り返す病気です。皮膚症状の経過と性状を正確に評価し、診断します。

治療方針を決める際に欠かせないのが重症度の判定で、血清TARC値などの血液検査を行います。また、アトピー性皮膚炎の悪化原因となる原因を調べるために、抗原特異的IgE検査なども適宜行います。

治療は重症度の程度にかかわらず、まずは外用治療を行います。外用治療は、ステロイド外用薬、タクロリムス軟膏、コレクチム軟膏、モイゼルト軟膏、ブイタマークリーム等の他、1日2回の保湿剤を外用します。

外用治療を行ってもなかなかコントロールのつかない中等症以上のアトピー性皮膚炎の場合は、全身療法を行います。全身療法にはシクロスポリン内服、デュピルマブ皮下注、トラロキヌマブ皮下注、レブリキズマブ皮下注、ネモリズマブ皮下注、バリシチニブ内服、ウパダシチニブ内服、アブロシチニブ内服、その他紫外線療法があります。

投与前に内科で血液検査と胸部レントゲンを行ってから皮膚科で治療します。注射がどうしても苦手な方、また即効性を強く希望される方などが適応になります。

蕁麻疹は、一過性の痒みと浮腫を伴う皮疹が24時間以内に消えることが特徴です。蕁麻疹患者の7割が特発性の蕁麻疹で、明らかな原因がなく出現し、患者さんのQOLが大きく損なわれることも少なくありません。

なお、特定の刺激による蕁麻疹、つまり誘発型の蕁麻疹には、アレルギー性蕁麻疹、物理性蕁麻疹(機械性刺激、寒冷刺激、日光曝露、温熱刺激など)やコリン性蕁麻疹(発汗刺激)があり、治療はそれぞれの蕁麻疹の誘因を控えてもらいます。

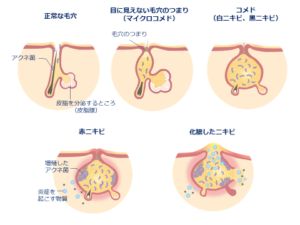

皮脂分泌の亢進と毛漏の角化異常による閉塞によって、皮脂が毛包内に貯留して発症します。この状態を面皰と呼び、面皰内に好脂性通性嫌気性菌であるCutibacterium acnesが増菌して炎症を伴うことで、膿疱や紅色丘疹のような炎症性皮疹に進展します。

炎症が深部に生じると嚢腫や硬結となります。

※マルホ株式会社のHPより引用

※マルホ株式会社のHPより引用

皮脂の分泌は主にアンドロゲンの影響を受けるため、思春期になって性ホルモンの分泌が盛んになるとざ瘡ができ始めます。思春期ざ瘡の発症年齢は13歳頃で、20歳くらいまでみられます。一方で、思春期後ざ瘡は成人女性に多いことが知られていて、治療に難渋することがあります。いずれも長期の経過をとり、顔面の症状が主体であるため、quality of lifeに与える影響が大きいです。

ざ瘡の診断は容易で、多くの患者は自身で診断して受診されます。

◉アダパレン(ディフェリン®ゲル)

角化異常を改善して毛漏斗の閉塞を改善するため、主として面皰を改善します。

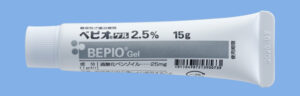

◉過酸化ベンゾイル(ベピオ®ゲル,ベピオ®ローション)

ピーリング作用に加え、殺菌作用があり、面皰と炎症性皮疹の両者に有効です。

◉抗菌薬(内服、外用)

抗菌薬は抗菌作用に加え、一部のものは抗炎症作用もあるため、炎症性皮疹に効果があります。

実際の治療では、これらを組み合わせて用います。

具体的には、急性炎症期の軽症であれば、外用療法を主体に治療を行います。中等症であれば症例により外用療法に抗菌薬の内服療法を加え、重症あるいは最重症であれば抗菌薬による内服療法が主体となり、さらに外用療法も併用します。

嚢腫にはステロイドの嚢腫内注射を行うこともあります。

アダパレンと過酸化ベンゾイルの配合剤

アダパレンと過酸化ベンゾイルの配合剤

アダパレンとクリンダマイシンの配合剤

アダパレンとクリンダマイシンの配合剤

主に顔面、瞼、手などに痒みと赤み、水疱などの皮疹をきたします。原因としては、化粧品・薬用化粧品が最も多く、次に医薬品によるものが多いです。化粧品・薬用化粧品のなかでは、染毛剤、シャンプー、化粧品下地、化粧水、美容液などが多くを占めます。その他、湿布薬や植物成分(果汁、葉汁)が原因となることもあります。医薬品では、抗菌外用薬、抗真菌外用薬、消炎鎮痛外用剤、点眼薬、消毒薬などが挙げられます。

病歴や皮疹の分布から可能性の高い原因を予測し、時に原因物質の特定のために、パッチテストを行うこともあります。

アレルゲンまたは刺激物質が同定出来たら、原因物質との接触を避けるよう指導します。

いぼ(疣贅)は、ヒト乳頭腫ウイルス(human papillomavirus : HPV)感染により生じます。

治療は、液体窒素療法、サリチル酸外用、ヨクイニン内服などを単独、あるいは組み合わせて行います。

外部から皮膚に加わる機械的刺激によって生じます。うおのめ(鶏眼)は、角質が円錐状に下方へ突出しているので、外部からの圧迫によって痛みを生じます。たこ(胼胝)は、いわゆる、ペンだこ、鉄棒まめ、座りだこなどで、うおのめのような痛みはありません。

治療は、うおのめもたこもメスやカミソリで削ります。

足の大きさ・形にあった靴を選び、靴の中で足が動かないように足背部で固定できるものを選ぶようにしましょう。

水虫は白癬菌が皮膚の角質に寄生する表在性真菌感染症です。水虫は感染する部位によって、手・足白癬、体部白癬(顔面白癬、股部白癬)に分けられます。診断は、真菌学的検査つまり直接鏡検で行います。

治療の基本は、外用薬になりますが、病変の範囲などの重症度によって経口抗真菌薬を併用することもあります。

外用抗真菌薬を塗布して症状が悪化した場合は、接触皮膚炎を起こしている可能性があるので、塗布を中止し、早めに受診してください。

治癒しても再感染予防が必要です。プールや温泉などの床には他の人の足から剥がれた白癬菌を含んだ角質が落ちていて、それを踏んで足の裏に付着したままにすると白癬菌が感染します。感染成立までには早くても半日程度かかるので、それまでに足を洗えば、感染を防ぐことができます。自宅にも治療を始めるまでに自分が落とした白癬菌を含んだ角質が落ちていて(角質に含まれる白癬菌は数ヵ月は生存していると言われています)、感染源になるため、洗えるものを洗い、床などは掃除をしましょう。

爪水虫は、真菌による爪の感染症です。

爪水虫は、通常足水虫が拡大、重症化することで発症するため、大部分が足白癬を合併しています。

診断は足水虫同様、直接鏡検で菌要素を証明することで行います。

治療は内服治療が第一選択ですが、合併症、妊娠の可能性、患者さん本人が内服治療を希望しない場合などは、外用治療を選択します。

内服薬には、ホスラブコナゾール(ネイリン®)、テルビナフィン(ラミシール®)、イトラコナゾール(イトリゾール®)の3剤があり、このうちホスラブコナゾール(ネイリン®)は、短期的治療(12週間)を目指す場合の第一選択になります。重症例(肥厚、混濁比、罹患爪の本数が多い)では、テルビナフィン(ラミシール®)の長期投与も検討します。

前述のごとく、通常爪水虫の治療の第一選択薬は、経口抗真菌薬ですが、上記全身療法が適応にならない場合には、エフィナコナゾール(クレナフィン®)爪外用薬、ルリコナゾール(ルコナック®)爪外用薬を選択します。

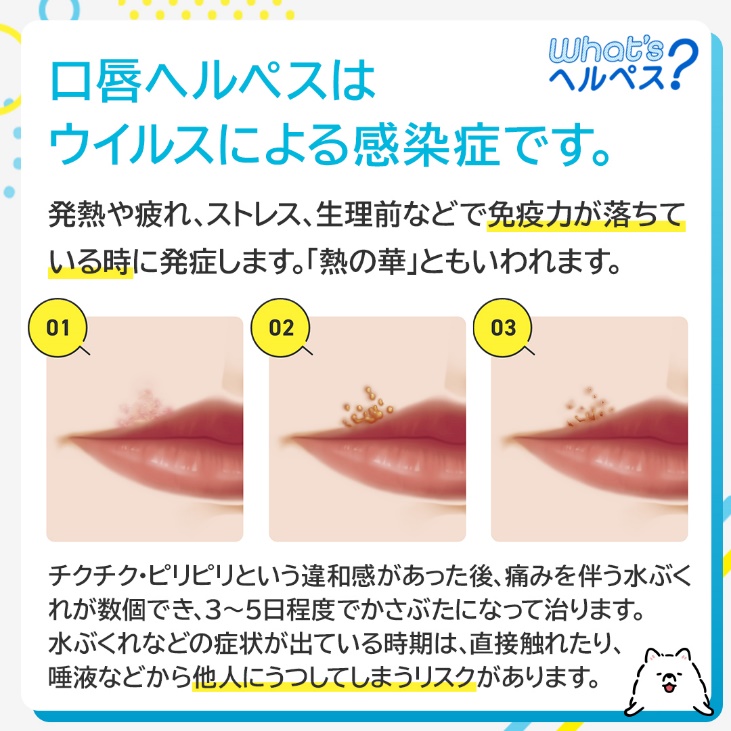

単純ヘルペスには、口唇ヘルペスと性器ヘルペスがあり、"単純ヘルペスウイルス"というウイルスに感染することで起きる病気です。

症状が出ている人の水ぶくれ、唾液、涙液などに接触することで感染します。また、ウイルスが付着したタオルやコップなどの物を介して感染することもあります。

症状が出ていなくても、唾液などにウイルスが含まれていることがあり、この時にほおずりやキスをするとうつる可能性があります。

唇や性器、その周りにピリピリ、チクチクするような違和感やかゆみが生じた後、軽い痛みを伴う水ぶくれができる病気です。

疲れているときや発熱時など免疫が低下している時に症状が出ます。

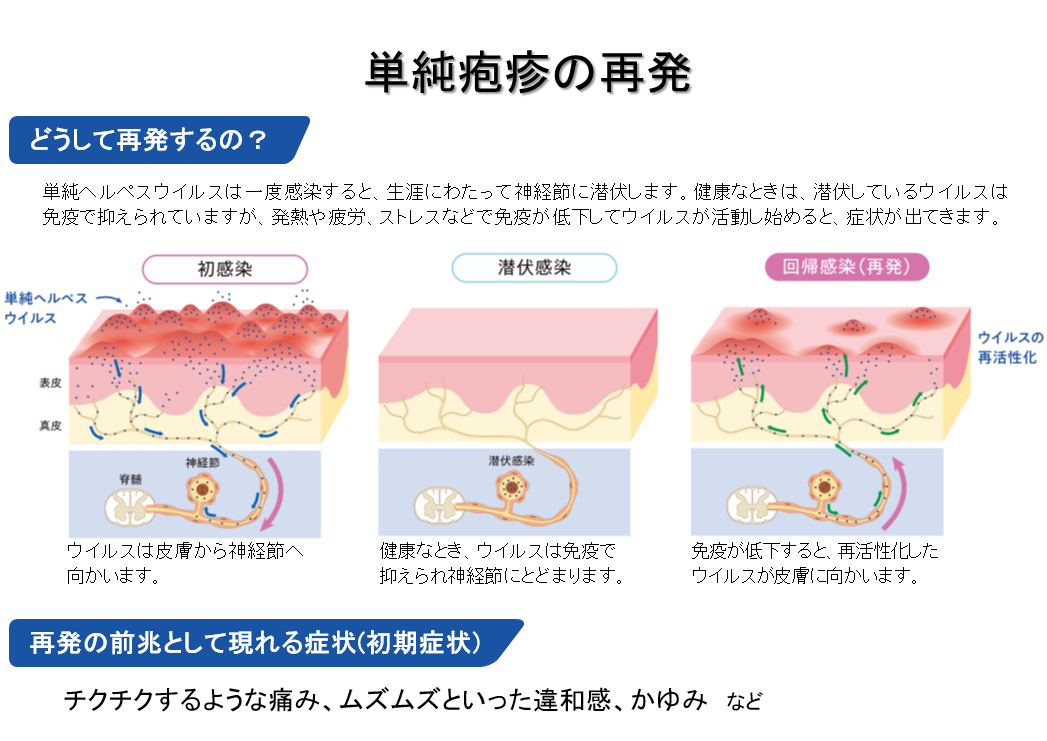

※マルホ株式会社のHPより引用

※マルホ株式会社のHPより引用

症状の出る頻度は数年に1回という方から1年に数回出るという方までさまざまです。

初めて症状が出るときには、水ぶくれが沢山できることがあります。

再発の場合には水ぶくれは少なくなり、症状が出る範囲も狭くなります。

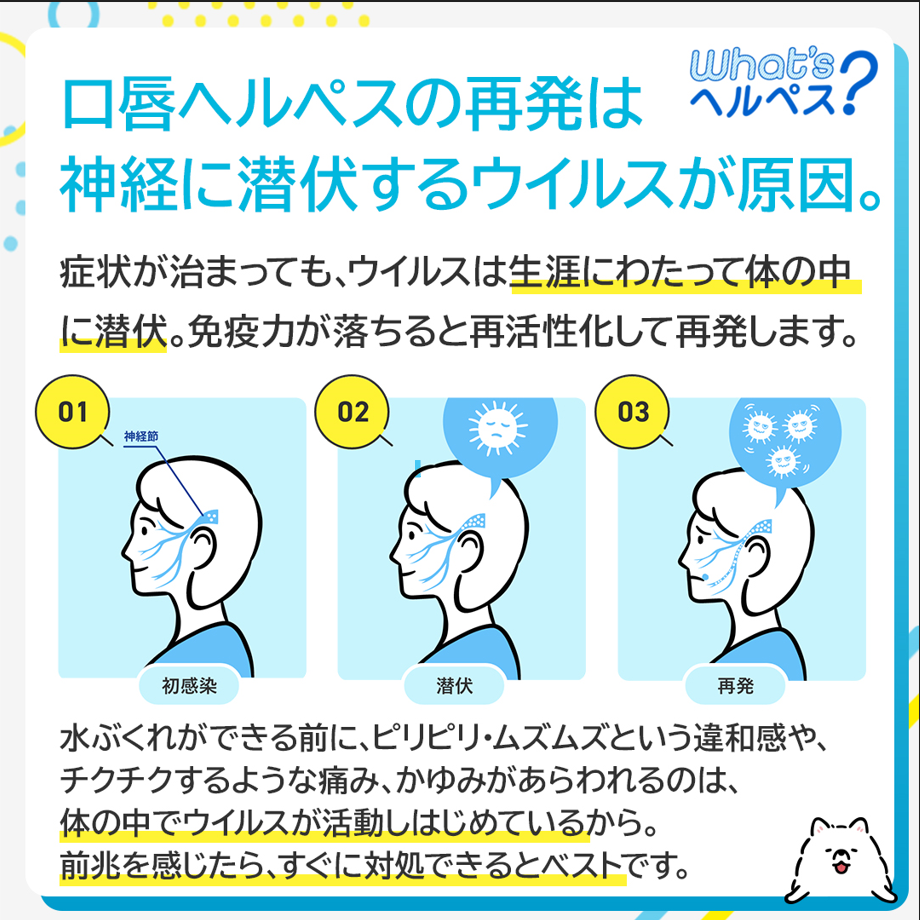

※マルホ株式会社のHPより引用

※マルホ株式会社のHPより引用

単純ヘルペスは一度感染すると、生涯にわたって神経に潜伏します。

健康な時は、潜伏しているウイルスは免疫によって抑えられていますが、発熱、疲労、ストレス、強い紫外線、外傷などの刺激により免疫が低下して、ウイルスが活動し始めると症状が出てきます。

※マルホ株式会社のHPより引用

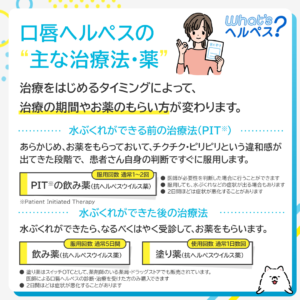

治療の基本は早期の抗ウイルス薬の内服が基本です。単純ヘルペスの患者さんの大部分を占める再発型では、無治療でも皮疹が出てから72~96時間後には治癒に至ります。その為、治療介入は可能なかぎり早期の抗ウイルス薬を初期症状に基づき患者判断で服用開始するPIT(:Patient Initiated Therapy)といる治療方法が極めて有効になります。

※マルホ株式会社のHPより引用

※マルホ株式会社のHPより引用

①アメナビル(アメナリーフ®)

②ファムシクロビル(ファムビル®)

①ファムシクロビル(ファムビル®)

②バラシクロビル(バルトレックス®)

③ゾビラックス®軟膏またはクリーム

④アラセナA®軟膏またはクリーム

①バラシクロビル(バルトレックス®)

症状が出ているときは、人にうつさないように、水ぶくれに触れたら、石けんを使って手をきれいに洗いましょう。タオルやコップは共用しないようにしましょう。

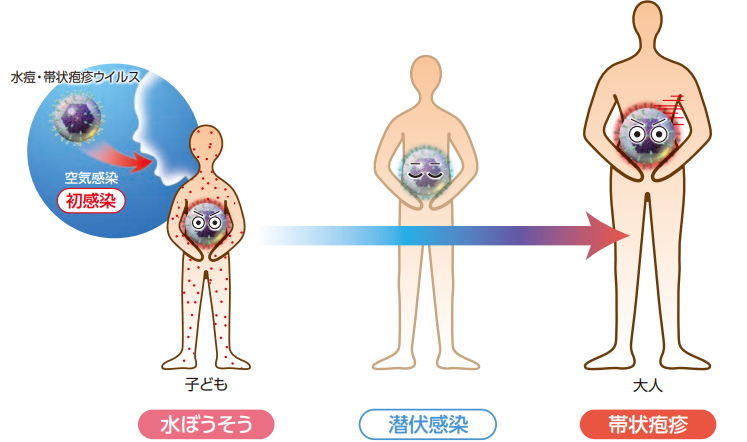

帯状疱疹は、身体の左右どちらか一方に、ピリピリと刺すような痛みと、これに続いて赤い斑点と小さな水ぶくれが帯状にあらわれる病気です。

身体の中に潜んでいたヘルペスウイルスの一種、"水痘・帯状疱疹ウイルス"によって起こります。水ぼうそうにかかったことのある人なら、誰でも帯状疱疹になる可能性があります。

※マルホ株式会社のHPより引用

一般的な合併症として、発熱や頭痛がみられることがあります。顔面の帯状疱疹では、角膜炎や結膜炎などを起こすことがあります。その他の合併症として、まれに耳鳴りや難聴、顔面神経麻痺などが生じることがあります。これをラムゼイ・ハント症候群と呼びます。

通常、皮膚症状が治ると痛みも消えますが、その後もピリピリするような痛みが持続することがあります。これを帯状疱疹後神経痛といいます。これは急性期の炎症によって神経に強い損傷が生じたことによって起こります。

上記のような人は帯状疱疹後神経痛が残る可能性が高いので、注意が必要です。

治療の基本は、抗ヘルペスウイルス薬です(アメナリーフ®・ファムビル®・バルトレックス®)。抗ヘルペスウイルス薬はウイルスの増殖を抑えることにより、急性期の皮膚症状や痛みを和らげ、治るまでの期間を短縮します。さらに合併症や後遺症を抑えることも期待されます。

抗ヘルペスウイルス薬の飲み薬は、効果があらわれるまでに2日程度かかるので、服用してすぐに効果があらわれないからといって心配しないで大丈夫です。

帯状疱疹は疲労やストレスが原因となり、免疫力が低下したときに発症します。十分な睡眠と栄養をとり、精神的・肉体的な安静を心がけましょう。

患部が冷えると痛みがひどくなります。患部をできるだけ温めて血行をよくしましょう。

帯状疱疹が他の人にうつることはありませんが、水ぼうそうにかかったことのない乳幼児には水ぼうそうを発症される可能性がるので、小さな子供との接触は控えましょう。

やけどは、高温の液体・個体・気体などとの接触が多いですが、短時間の接触では問題とならない湯たんぽなどの比較的低温の熱源との長時間接触で生じる低温やけどもあります。

熱傷の深度はⅠ~Ⅲ度に分類されます。

外来で治療するようなⅠ~Ⅱ度熱傷では、基本的に外用薬を使用します。時に創傷被覆材なども使用します。創部はシャワー浴などで洗浄して清潔に保つようにします。

乾癬は身体の中の免疫バランスの異常によって起こる、全身性の炎症性疾患です。男女比はおよそ2:1で、発症年齢の平均は40歳くらいです。

乾癬は決して人にうつることはありません。一方で、症状が出ていない部分でも、刺激を加えることで新しく症状が出たり、症状が広がることがあります。これをケブネル現象といいます。

乾癬の発症原因ははっきりとわかっていません。現時点では、もともと乾癬になりやすい遺伝的な要因があり、そこに様々な環境的な要因が複雑に関与することによって、免疫バランスの異常がおこり。発症につながると考えられています。

皮膚症状は全身のうち、特に肘、膝、腰回りなど、摩擦を受けやすい部位に多くみられます。頭皮や爪にも症状が出たり、かゆみを伴うこともあります。また、皮膚症状だけでなく、関節の痛み、腫れ、変形などの関節症状がみられる場合もあります。

診断は特徴的な皮疹から診断します。

治療は、外用剤、飲み薬、注射剤(生物学的製剤)の薬物療法3種類と、光線療法と合わせて4種類があります。患者さんの症状や治療目標、治療効果などを考慮して、4つの治療法を単独あるいは組み合わせて行います。

禁煙、食事・運動療法による肥満、メタボリック症候群の改善によっても皮疹が改善するので、生活指導は極めて重要です。風邪などの感染症を契機に皮疹が悪化するので、うがい、手洗いなどの感染予防も必要です。また、紫外線によって皮疹が改善するので、適度な日光浴を推奨しています。

粉瘤とは、しばしば中央に黒点状の開口部があり、強く押すとそこから悪臭の強い粥状物の排出がみられます。痛みはありませんが、細菌感染を起こすと発赤腫脹が生じ、痛みを伴います。

診断は通常、視診および触診で診断できますが、診断が難しい場合は、皮膚超音波やMRI検査が必要になることもあります。

細菌感染があり、発赤腫脹がある場合、嚢腫を切開・排膿し、粥状物質の排出を確認します。細菌感染がない場合は、診断と治療を兼ねて摘出し、組織学的に診断を確定します。また、それ以外の治療法に、トレパンでのくり抜き法があり、トレパンで中央の黒点部分を中心に小さい穴をあけて、中身を絞り出し、その後残存する嚢腫壁を穴から引っぱり出す方法があり、比較的小さい粉瘤では、試みて良い治療法です。

細菌感染を起こして皮下膿瘍となった状態では、皮膚を切開して粥状物質および膿を十分に排出し、期間をおいて、炎症が治まってから摘出します。

ほくろは、母斑細胞というほくろの元になる細胞が皮膚に集簇・増殖した良性のできものです。ほくろのほとんどは、小児期から思春期に生じます。平坦もしくはわずかに隆起する斑状のものから、結節状に隆起するものまで色々なものがあります。出生時からみられるほくろもあり、成長に伴って大きさが変化し、有毛性のこともあります。

診断の際に、悪性腫瘍かどうか、特に悪性黒色腫のとの鑑別が非常に重要になり、ダーモスコピーという検査を必ず行います。しかし、ダーモスコピーを使っても診断が難しい場合もあり、その時は病理組織検査を行います。

良性と判断したほくろは、良性疾患なので、経過観察も可能ですが、治療を希望する場合は、切除します。

アレルゲン免疫療法(減感作療法)は、アレルギーの原因となっているアレルゲンを少量から投与することで、体をアレルゲンに慣らし、アレルギー症状を和らげ、日常生活に与える影響を改善するなどの効果が期待されます。

舌の下で治療薬を保持する「舌下免疫療法」は、自宅で服用できます。

アレルゲン免疫療法は、根本的な体質改善が期待できます。

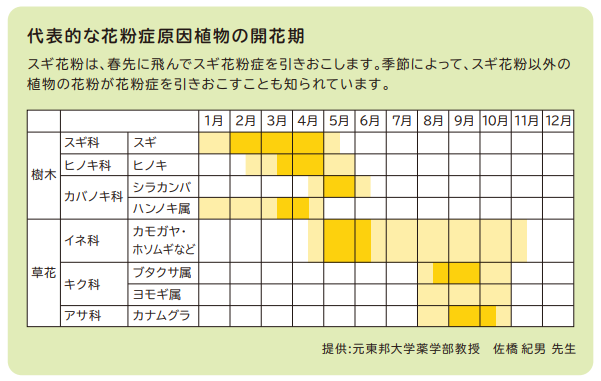

スギ花粉症はスギ花粉が原因で、通年性アレルギー性鼻炎の主な原因はダニ、カビ(真菌)、昆虫、ペットの毛などが知られています。両者ともくしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻の症状だけでなく、眼の痒みや涙目を伴うこともあります。

※鳥居薬品HPより引用

血液検査でアレルゲンに対する抗体の量を調べ、アレルギー性鼻炎の診断をします。

正しく治療が行われると、スギ花粉症の舌下免疫療法では、治療開始後の初めてのスギ花粉飛散シーズンから、通年性アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法では、治療を開始して数ヵ月後から効果が期待されます。治療は3~5年程度で継続することで最大の効果が得られると考えられています。

・口の中の浮腫、腫れ、かゆみ、不快感、異常感

・唇の腫れ

・喉の刺激感、不快感

・耳の痒みなど

・ショック

・アナフィラキシー

*初めての服用は、医療機関で医師の監督のもと行い、2日目からは自宅で服用します。

わが国における舌下免疫療法では、スギ花粉症とダニアレルゲンによる通年性アレルギー性鼻炎が保険適応になっています。スギ花粉症ではシダキュア®を、ダニアレルギーではミティキュア®を、またスギとダニアレルギーの両方がある場合はシダキュア®とミティキュア®の両方を内服します。

スギ花粉が原因となるものをいい、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどのアレルギー症状を起こす疾患です。

外出時にマスクやメガネを着用したり、室内や寝具などを清潔に保つなどの方法で、アレルゲンを回避します。

しかし、それでもアレルギー症状が緩和されない場合は、抗ヒスタミン薬の内服、アレルゲン免疫療法(シダキュア®の内服)を行います。

重症または最重症のスギ花粉症の患者さんはゾレア®投与の対象になります。

多汗症は、通常分泌量を超える量の汗をかくことで、日常生活に支障をきたす病気です。正確な原因は分かっていませんが、脳などの中枢反応の異常であることが考えられています。

局所的に過剰な発汗が明らかな原因がないまま6か月以上認められ、以下の6症状のうち2項目以上当てはまる場合を多汗症と診断します。

まずは、エクロック®ゲル5%とラピフォート®ワイプ2.5%のどちらかの外用を行い、効果が不十分、外用剤によるかぶれがみられた場合はA型ボツリヌス毒素の局所注射を行います。

まずは、アポハイド®ローション20%の外用を行いますが、効果が不十分の場合は、A型ボツリヌス毒素の局所注射を行います。ただし、手掌多汗症の場合、A型ボツリヌス毒素の局所注射は自費治療になり、また注入中の疼痛コントロールが難しいことがあげられます。

抗コリン薬の全身投与を行います。その他、自費診療でA型ボツリヌス毒素の局所注射を行うこともできます。